2025.05.19

犬の避妊手術はしない方がいい?しなければよかった?180人に聞いてみた

かわいいワンちゃんの避妊手術、した方がいいのか?しない方がいいのか?

迷いますよね。

まず結論から言うと、

と言うことができます。

とは言え、かわいいわが子の体にメスを入れても、本当に良いのだろうか・・?

悩む気持ち、わかります。

そこで、今回は、犬の飼い主さん180人に、「避妊手術はしたか」「避妊手術をして後悔しなかったか」アンケート調査を行いました。

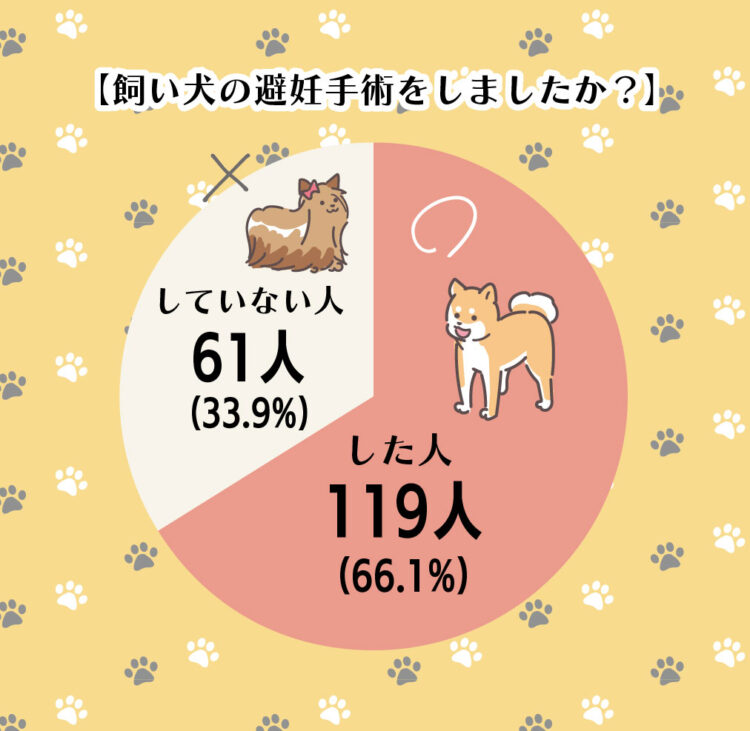

飼い犬の避妊手術をしましたか?

飼い犬の避妊手術をしましたか?という質問には、

「避妊手術をした」・・・119人(66.1%)

「避妊手術をしなかった」・・・61人(33.9%)

と、6割以上の飼い主さんが「避妊手術をした」と回答しています。

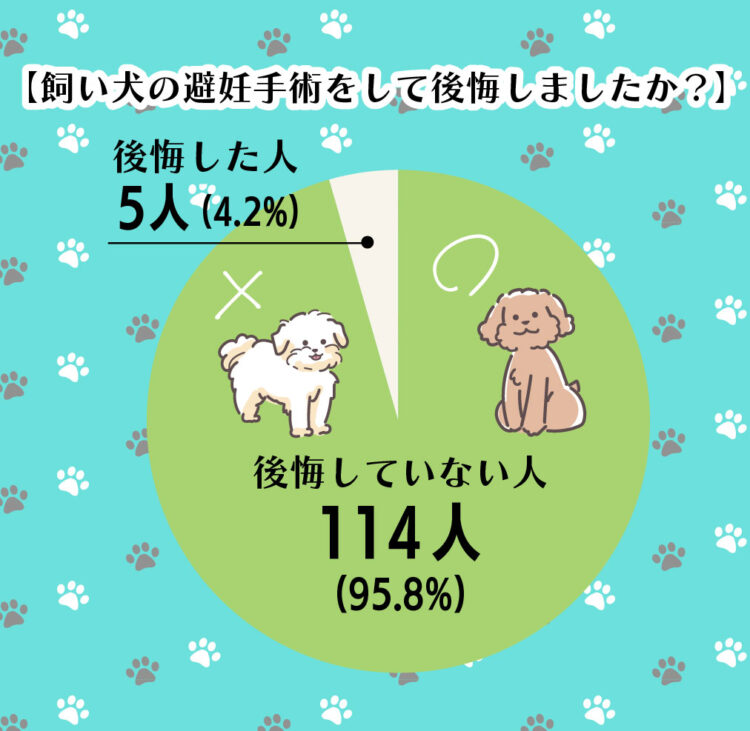

飼い犬の避妊手術をして、後悔しましたか?

「飼い犬の避妊手術をした」という飼い主さんには、「避妊手術をして後悔しましたか?」という質問をしたところ、

「避妊手術をして後悔していない」・・・114人(95.8%)

「避妊手術をして後悔した」・・・5人(4.2%)

と、9割以上の飼い主さんが「後悔していない」と回答しました。

犬の避妊手術をして「後悔した」という飼い主さんの声

多くの飼い主さんが「手術をして後悔していない」と回答していますが、「後悔した」という飼い主さんも4%程度いました。

「後悔した」という飼い主さんの声を確認してみましょう。

(Cさん・柴犬)

(hさん・トイプードル)

手術との関連性はわかりませんが、異様に食べるようになりました。

(hさん・ビーグル)

(tさん・チワワ)

「避妊手術をして、後悔した」という飼い主さんからは、

・太りやすくなった。よく食べるようになった。

・人間の都合で、酷いことをしてしまったと後悔した。

という声が寄せられました。

避妊手術をしなかった方にお聞きします。しなかった理由はなぜですか?

今回のアンケート調査では、犬の避妊手術をしない選択をした飼い主さんも約3割程度いました。

なぜ避妊手術をしなかったのか?

その理由も聞いてみました。

(Yさん・柴犬)

また、金銭的にも安くないので避妊手術をしない選択をしました。

(Kさん・ポメラニアン)

避妊手術による麻酔のほうがリスクがあるのでは?とも考えたからです。

(Aさん・柴犬)

最初から自分たちが飼っていたら手術を行っていたかもしれません。

幸い、大きな病気に罹ったりはしていないので、とりあえずはホッとしています。

ただ、高齢犬なので健康には気遣ってあげようと思います。

(Sさん・トイプードル)

(gさん・チワックス)

(Tさん・シーズー)

「避妊手術をしない選択」をした飼い主さんからは、

・室内犬なので、必要を感じなかった

・手術による麻酔等のリスクの方があるのではないかと考えた

・将来子供が欲しかった

・自然のままで育ててあげたかった

という声が多く寄せられました。

避妊手術をして後悔しなかった方にお聞きします。避妊手術をした感想は?

今回のアンケート調査で最も多かった「避妊手術をして後悔しなかった」という飼い主さんには、避妊手術をした感想を聞いてみました。

(Nさん・豆柴)

(Aさん・ゴールデンレトリバー)

(pさん・チワワ)

(tさん・ヨークシャーテリア)

(yさん・トイプードル)

(jさん・ミックス)

今の犬は飼い始めてすぐに避妊手術をしたが、もともと繁殖させるつもりもなかったし、世話をしやすくなり、これで良かったと思っている

(Sさん・マルチーズ)

「避妊手術をして、後悔しなかった」という飼い主さんからは、

・安心して散歩やドッグランに連れていける

・生理や大きな病気もなく、負担なくわが子と向き合えた

・(手術前は心配もしたが)術後経過が順調で安心した

といった声が寄せられました。

また、

・以前に飼った犬は避妊手術をせず、後悔したため次に飼った犬は避妊手術をした

という声も多く、

「避妊手術をしなくて後悔した経験がある」飼い主さんも多い、ということがわかりました。

犬の避妊手術はしないほうがいい?悩んだ時に考えるべきこと

今回のアンケート調査で、犬の避妊手術に関しては、飼い主さんそれぞれの様々な思いがあることがわかりました。

デメリットや「しないとどうなるのか」などを知ったうえで、避妊手術をするかしないか、飼い主さん自身が納得できる決断をしましょう。

犬に避妊手術をするデメリット

犬の避妊手術は推奨されていますが、あくまで任意です。いくつかのデメリットがあるため、しない方がいいと考える人もいます。

全身麻酔をする必要がある

避妊手術を行うときは全身麻酔が必要ですが、全身麻酔は100%安全とは断言できません。少数ではあるものの死亡例があり、まれに内臓機能の低下・心不全・呼吸困難など、犬の体に影響を与えることがあります。

その他、一時的な吐き気や嘔吐などの症状がでることも。

麻酔前検査を行うので安全性が高いですが、年齢や体質、病気歴、体調などによってはリスクもあります。

太りやすくなる

犬に避妊手術をすると太りやすくなります。ホルモンバランスが変化することで代謝が低下し、さらに食欲も増しやすいため、肥満になってしまうことも。

肥満になると、糖尿病や呼吸疾患、内臓疾患、骨関節症など、さまざまな病気を引き起こしやすくなります。避妊後専用のフードやダイエットフードなども検討しつつ、食事管理をする必要があります。

犬の体に影響を与えることがある

問題なく避妊手術を終えても、術後に異変が起こることがあります。

術後の2~3日は痛みを感じることがあり、食欲が減ったり元気がなくなったりすることも。エリザベスカラーを付ける場合はストレスを感じやすく、1歳未満の大型犬は関節疾患のリスクが増える可能性があります。

また、発症率は低いですが、ホルモンバランスの変化によって尿失禁を引き起こすこともあります。

犬に避妊手術をしないとどうなる?

犬に避妊手術をしなければよかったと思う人もいれば、してよかったと思う人もいます。状況はそれぞれなので、一般的に避妊手術をしないとどうなるのか見ておきましょう。

病気のリスクが高くなる

犬の避妊手術をしない場合、病気のリスクが高くなります。卵巣のみ摘出する方法と、卵巣と子宮を摘出する方法があり、どちらも卵巣や子宮に関する病気予防の効果があります。

たとえば、子宮蓄膿症・乳腺腫瘍・卵巣腫瘍など。

子宮蓄膿症は子宮が細菌感染して膿がたまる病気で、乳腺腫瘍や卵巣腫瘍は、組織の一部が腫瘍化してしこりができる病気です。

避妊手術をすると、このような生殖器関連の病気になる確率を大きく下げることができます。

一例として、乳腺腫瘍に関しては、避妊手術をしていない雌犬では約4頭に1頭の割合で乳腺腫瘍が発生しますが、初回発情前に避妊すると、発生率は0.5%(200頭に1頭)と非常に低くなる、というデータがあります。

避妊手術をしていない雌犬では約 4 頭に 1 頭の割合で乳腺腫瘍が発生しますが、初回発情前に避妊すると、発生率は 0.5%(200 頭に 1 頭)と非常に低くなります。

―北海道大学動物医療センター外科/腫瘍診療科「犬の乳腺腫瘍」

避妊手術をしない場合は、このような生殖器関連の病気にかかる可能性が高くなる、と言えるでしょう。

半年に1回のペースで発情期がくる

メス犬の場合、半年に1回ほどのペースで発情期がきます。個体差はありますが、1回の発情期の期間は1~2週間ほどです。

少量で気づかないこともありますが、発情出血するため、マナーパンツやオムツが必要なことも。犬には閉経がないため、高齢になっても出血することがあります。

また、発情期になるとオス犬を刺激するため、散歩時間や場所を考えるなど、望まない交配を避ける必要があります。

発情期にストレスを感じやすい

発情期になると、ホルモンバランスの変化や交尾できないことなどからストレスを感じやすくなります。

一時的に不安定になったり攻撃的になったりすることも。食欲が減る、無駄吠えや夜鳴きをする、噛んでくる、甘えん坊になるなど、いつもとは違う様子をみせることがあります。

避妊手術をするかどうか悩んだときに考えること

愛犬に避妊手術をするかどうか悩むのは当たり前のことです。さまざまな状況があるので、後悔しないように愛犬のことを考えて選択してあげましょう。

病気のリスクをどれだけ減らすか

避妊手術をすれば必ず長生きするわけではありませんが、少なくとも生殖器関連の病気リスクを減らせます。

避妊手術しないことで長生きする理由はこれといってないため、ほとんどの動物病院で推奨しています。

犬がかかる病気はさまざまなので、どれだけ病気リスクを減らしたいのか考えましょう。

繁殖させるかどうか

避妊手術をしたあとに繁殖を望み、しなければよかったと後悔する飼い主さんもいます。繁殖させるかどうか悩んでいる段階であれば、しばらくよく考えましょう。

犬が出産するときは、1~12匹と数に差があります。とくに大型犬は多産傾向のため、同時に飼えるのか、すべての子犬の面倒を見られるのかなど、この先のことを考えて決断しましょう。

経済的な余裕があるか

避妊手術にかかる費用は動物病院や犬種によって異なりますが、40,000円~80,000円が目安です。

安い金額ではありませんが、子宮蓄膿症になった場合は5~30万円、乳腺腫瘍だと10~20万円ほどの治療費が必要。病気の治療費の方が高いことが多いため、万が一のときの治療費を用意できるかを考えましょう。

なお、自治体によっては「不妊・去勢手術助成金」が出る場合もあります。

参考:「環境省「犬・猫の引取り等手数料及び不妊・去勢手術助成金」

年齢を考慮する

健康状態がよければ何歳まででも手術が可能ですが、先送りせずに結論を出しましょう。

乳腺腫瘍の発症率は発情を経験すると高くなります。1回目の発情期後に発症率が上がり、2回目の発情期後に更に発症率が高くなります。

初めての発情期は生後6ヵ月〜8ヵ月ごろ。高齢になると健康状態が悪化して避妊手術できないこともあるため、悩んだときは愛犬の年齢も含めて考えましょう。

犬の避妊手術はしないほうがいい?悩んだ時に考えるべきこと【まとめ】

犬に避妊手術をしない方がいいかどうかは、100%の正解はありません。

ただし、病気になりやすく、発情期のストレスや交尾のリスクなどを考えると、避妊手術をした方がいいといえます。

病気のリスクが減り結果的に長生きしやすいので検討してみましょう。

監修者

獣医師 小川篤史

明石市・西明石の動物病院「こすもす動物診療所」院長

(宮崎大学農学部獣医学科卒業・明石市獣医師会所属)

兵庫県加古川市の動物病院に勤務後、兵庫県明石市に「こすもす動物診療所」を開院。

犬や猫、小動物を中心に診療・予防医療を行う。

【参考資料】